Die Brücken der Gotthardbahn

Als Gebirgsbahn benötigte die Erstellung der Trasse der Gotthardbahn viele Kunstbauten. Dies sind neben den Tunnels die Brücken und Durchlässe.

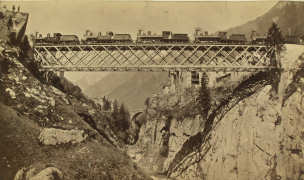

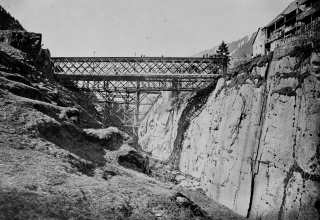

Um die grossen Spannweiten auf der Nord- und der Südrampe zu meistern (Intschireussbrücke 77 m), entschied sich die Gotthardbahngesellschaft für den Einsatz von Brücken mit Eisenfachwerkträgern.

Was waren die Gründe dafür, dass man sich bei einer Gebirgsbahn, wo das Baumaterial Granitstein vor Ort vorhanden war, trotzdem für den Einsatz von Eisenbrücken entschied?

Der zuständige Oberingenieur Moser (Bauleiter der Nordrampe) setzte sich für den Bau von Steinbrücken ein, unterlag aber mit seiner Meinung.

Ein Grund lag sicherlich darin, dass zum Zeitpunkt von Planung und Ausführung der Gotthardbahn, Eisenbrücken in Mode waren. Das Eisen war damals das gegebene Material, um breite Flüsse und tiefe Täler für den Transport schwerer Verkehrslasten leicht und rasch in Elementbauweise zu überbrücken.

Zudem war der damalige Oberingenieur der Gotthardbahn, Gustave Bridel, ein Anhänger der französischen Brückenbaukunst, welche für den Bau von Eisenbrücken eintrat. (Eifel)

Stärker ins Gewicht gefallen sein dürfte allerdings die Überlegung, dass der Bau der vielen grossen Steinbrücken eine bedeutend längere Bauzeit benötigt hätte. Wahrscheinlich kam wohl auch eine gewisse Scheu vor dem Bau solch grosser Brückenbogen dazu.

Am Schwerwiegendsten dürften aber die finanziellen Überlegungen gewesen sein.

Nach der aus finanziellen Gründen beschlossenen Restrukturierung sollte die Gotthardbahn gemäss internationalem (Nach-)Vertrag vorerst nur einspurig gebaut werden. Allerdings war im Vertrag auch vorgesehen, überall dort, wo ein späterer (Wieder-)Zugang grosse Kosten verursacht hätte, den Ausbau bereits für zwei Geleise vorzunehmen.

Ein solches Vorgehen wäre beim Bau von Steinbrücken nicht möglich gewesen.

Stark dürfte auch ins Gewicht gefallen sein, dass man der Schwerindustrie der Subventionsstaaten Italien und Deutschland Gelegenheit für die Lieferungen der Brücken bieten wollte.

Die Gotthardbahnbrücken sind in der Fachwelt berühmt geworden.

Alle Fachwerkbrücken bestanden aus Schweisseisen in genieteter Konstruktion. Sie wurden, wie bereits angeführt, aus finanziellen Gründen vorerst nur eingleisig gebaut. Dagegen wurden einige Widerlager und Zwischenpfeiler bereits für Doppelspur aufgemauert.

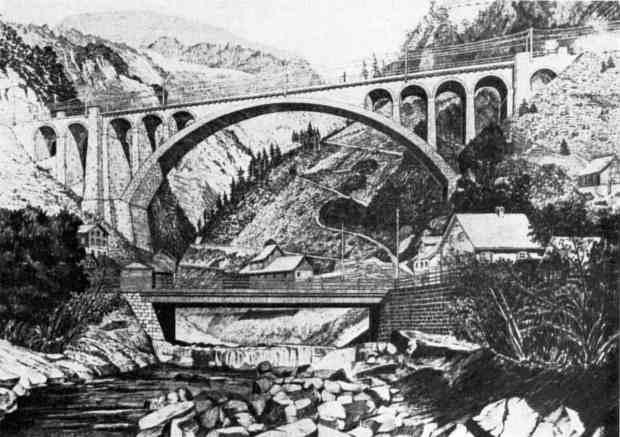

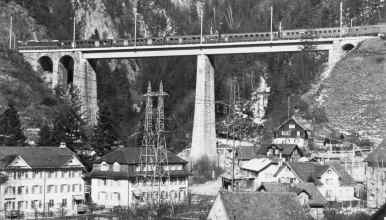

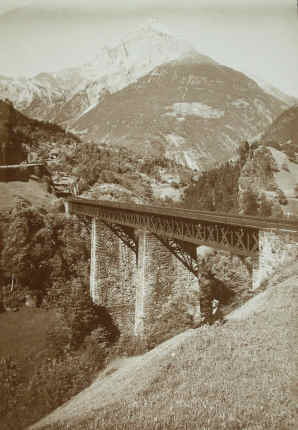

Einzig der Secken-Viadukt auf der Nordseite und der Piantorino-Viadukt am Ceneri waren von Anfang an in Stein ausgeführt.

|

|

| Der Seckenvidukt bei Gurtnellen | Der Piantorino-Viadukt am Ceneri |

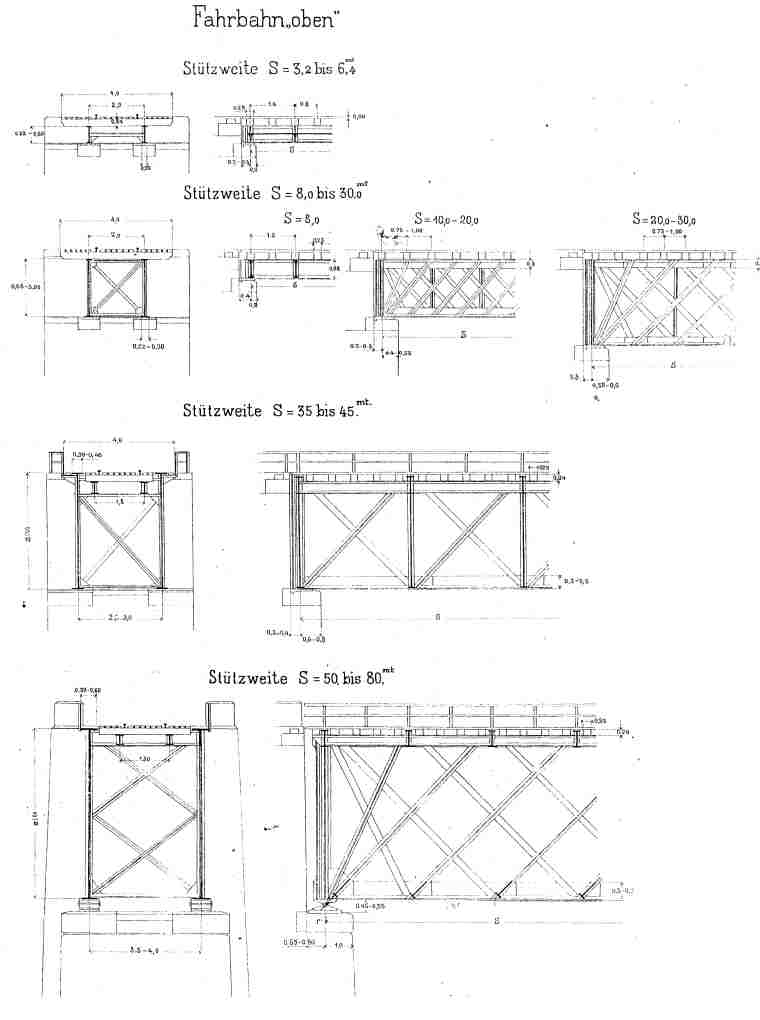

Die Brücken der Gotthardbahn wurden nach den damals bekannten Normen geplant und berechnet. Dabei sollten, je nach Einsatzzweck und Länge, verschiedene Brückenformen und -grössen Anwendung finden.

Die entsprechende Normalie hierfür gibt uns Auskunft:

Normalie zur Anwendung des Brückentyps und dessen Ausmasse in Abhängigkeit zur Länge bei oben liegender Fahrbahn

Für die vorerst nur eingleisigen Strecken Altdorf – Göschenen, Airolo – Biasca und Cadenazzo – Dirinella wurden die insgesamt 101 grossen und kleinen Eisenbrücken zu einem grossen Teil von der Gutehoffnungshütte im deutschen Oberhausen statisch berechnet, konstruiert und auf der Baustelle montiert.

Auch die Schweizer Firmen Theodor Bell & Co in Kriens, Bosshard & Co in Näfels, sowie G. Ott & Co aus Bern durften einzelne Brücken konstruieren und montieren.

Insgesamt wurden 6000 Tonnen Eisenkonstruktionen geliefert.

Im Sinne eines Auftragsausgleichs unter den Geldgebern durfte beim Bau des zweiten Geleises auf der Bergstrecke zwischen 1890 und 1896 die Eisenbau-Firma Mariano Silvestri & Co, Milano, die eisernen Brückenkonstruktionen liefern.

Bei der Produktion wurde bereits damals das System der Vorfabrikation beziehungsweise die Elementbauweise angewendet.

Die in der Werkstatt bereits vormontierten Konstruktionsteile wurden mit Schiffen und Pferdefuhrwerken angeliefert und auf der Brückenbaustelle mit Warmnieten zusammengefügt.

Der Zusammenbau erfolgte auf hölzernen oder eisernen Lehrgerüsten.

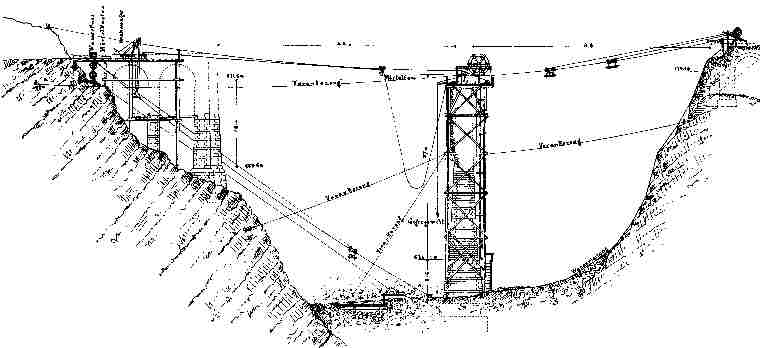

Zum Heben der Lasten auf die luftige Höhe benutzte man Hebewerke oder sogar Seilbahnkranen.

Plan der Baustelleninstallation bei der Kerstelenbachbrücke in Amsteg

|

|

| Die Baustelle der Kerstelenbachbrücke als Foto | Der Aufbau des linken Brückenkastens ist im Gange, für den rechten ist das Lehrgerüst auch erstellt. |

Normalie für die Herstellung von Knotenpunkten, Innen- und Aussenansicht

|

|

| Die Brücke über das Madranertal ist fertiggestellt. | Belastungsprobe der Kerstelenbachbrücke 1882 |

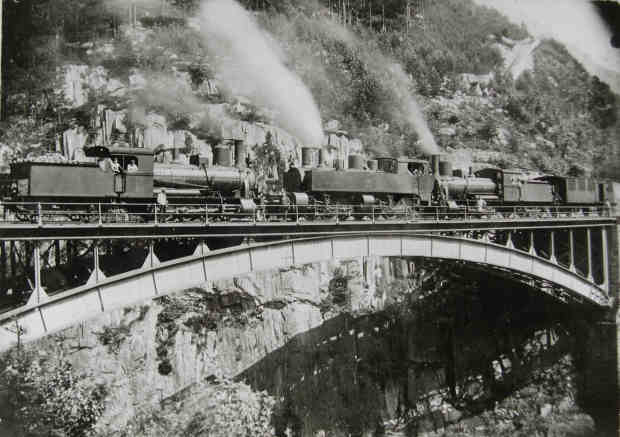

Belastungsprobe der Rohrbachbrücke, in der Mitte die Malletmaschine Ed 2x3/3 No 151.

Am 14. Juni 1891 ereignete sich bei Münchenstein, im Kanton Basel-Land, ein grosses Eisenbahnunglück.

Die Eisen(bahn)brücke über die Birs brach unter einem von Basel kommenden, voll besetzten Zug zusammen. Dabei kamen 78 Personen ums Leben, 131 wurden verletzt.

Die Betroffenheit war gross und die Sicherheit von Stahlbrücken war in Frage gestellt.

Mit ihren vielen langen Brücken war nun auch die Gotthardbahn in aller Munde.

In der Folge machte die Eidgenössische Materialprüfungsanstalt EMPA Belastungsversuche mit zwei ersetzten Stahlbrücken.

Auf Grund der erhaltenen Einsichten und Resultate erliess der Bund im Jahre 1892 die

erste Eidgenössischen Brückenverordnung.

Diese schrieb nun die Belastungsgleichwerte für Hauptbahnen vor: für Lokomotiven 5,6 Tonnen Laufmetergewicht und Achsdrücke von 15 Tonnen, das Wagengewicht 2,7 Tonnen auf den Laufmeter.

In den Unterlagen der Gotthardbahn findet sich diese grafische Darstellung mit den Daten der neuen Verordnung, angewendete auf die GB-Loks des Typs D 4/4.

Auf Grund der erhaltenen Daten wurden die Brücken, soweit erforderlich, verstärkt.

|

|

| Brückenprobe 1891 der Polmengobrücke | Belastungsprobe 1891 der Brücke über die Göscheneralpreuss |

Die neu zu erstellenden Brücken wurden bereits nach diesen neuen Normen berechnet.

An den Plänen der ersten Brücken wurden deshalb die entsprechenden Anpassungen vorgenommen.

|

|

| Aufbau der zweiten Brücke über die Göschneralpreuss | Die zweite Stalvedrobrücke ist bereits vollendet. |

Dies führte dazu, dass 1902 bei der Verstaatlichung der Privatbahnen bei keiner der Bahngesellschaften die Verstärkungs- oder Auswechslungsarbeiten abgeschlossen waren.

Betrachtet man die Verstärkungsmassnahmen bei der Gotthardbahn, scheint man dort allerdings die notwendigen Schritte unternommen zu haben, nicht zuletzt wohl deshalb, weil deren Verstaatlichungszeitpunkt noch nicht absehbar war.

Die Brückenbauten in den Jahren 1902-1914

Als erste Periode des Brückenbaues unter der Führung der Schweizerischen Bundesbahnen darf wohl die Zeit bis zum Beginn des Weltkrieges betrachtet werden.Im Zusammenhang mit dem Ausbau des übernommenen Privatbahn-Netzes war das Ziel, die vorhandenen Brückenbauten der ehemaligen Privatbahnen zu erhalten und deren Bestand durch Verstärkungen zu sichern.

Trotzdem beschloss aber die Generaldirektion der SBB im Jahr 1903, dass die Berechnung neuer und die Verstärkung bestehender Brücken für einen Lastzug zu erfolgen habe, der 20,6 t schwerer sei, als derjenige der damals geltenden Brückenverordnung.

Auf der Gotthardlinie hatten inzwischen die Gewichte der Lokomotiven die bisherigen Belastungsgrundlagen bereits erreicht und sogar schon überschritten.

Die schwersten Dampflokomotiven wiesen hier schon im Jahre 1908 ein Laufmetergewicht von 7 Tonnen bei Achsdrücken von 17 Tonnen auf.

Deshalb hatte die Gotthardbahngesellschaft im Hinblick auf die Beschaffung dieser schweren Maffei-Maschinen der Typen C 4/5 und A 3/5, alle grossen Brücken bereits zwischen 1905 und 1909 verstärkt und damit den höheren Zugs- und Lokomotivgewichten angepasst.

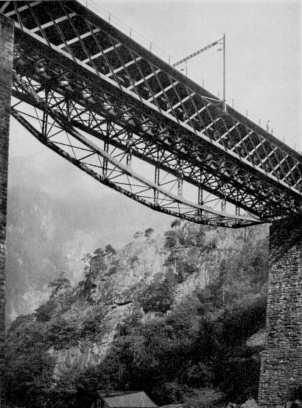

Dabei erhielten die schwächer konstruierten Brücken aus dem Jahre 1882 Verstärkungen mittels Untergurten (Fischbauch).

Von den neuen Brücken erhielten nur jene einen zusätzlichen Untergurt, welche eine bestimmte Länge überschritten.

|

|

| Die Kerstelenbachbrücke erhielt eine Untergurtverstärkung. Auf dem rechten Bild ist sehr schön auch die Nahtstelle des später angesetzten Pfeilerteils zu erkennen. | |

Weitere derartige Verstärkungen erhielten auf der Nordseite die Kerstelenbach-, die beiden Wattinger-, die Mittlere und Obere Meienreuss-, sowie die Göscheneralpreussbrücke.

Die Reussbrücke zwischen Bahnhof Göschenen und dem Gotthardtunnel erhielt wegen der fehlenden Höhe oben einen Verstärkungsbogen.

|

|

| Wattingerbrücke mit Untergurt (nach der Elektrifizierung) | Die Brücke über die Gotthardreuss erhielt oben eine Bogenverstärkung. |

Auf der Südseite erhielten u. A. die Stalvedro- und die Polmengobrücke Untergurten.

Die kürzeren Brücken wurden lediglich verstärkt durch Aufnieten von Verstärkungsplatten auf den Längsträgern, der Verstärkung der Windverbände und der Knotenbleche.

Die Erkenntnis, dass die Tragfähigkeit der eisernen Brücken in vielen Fällen den Anforderungen im Hinblick auf die grösseren Zugsgewichte und die erhöhte Geschwindigkeit der Züge, nicht mehr genügten, gab beim Bund die Veranlassung zur Brückenverordnung vom Jahre 1913.

Gleichzeitig wurde beschlossen, sämtliche eisernen Brücken nachzurechnen.

Diese zweite Verordnung sah für neue Brücken und für Verstärkungsarbeiten Lokomotiven von 10 Tonnen Laufmetergewicht mit Achsdrücken von 20 Tonnen, sowie Wagen von 4,3 Tonnen Gewicht auf den Laufmeter vor.

Zu diesem Zeitpunkt dachte man noch nicht an eine rasche Elektrifikation, sondern der Dampfbetrieb hatte seine Blütezeit. Die Verstärkungen und die Umbauten der Brücken sind also keine Besonderheit der Elektrifikation, wie dies zunächst scheint.

Diese Arbeiten hätten sich vielmehr auch unter dem Dampfbetrieb ergeben, denn nur bei einer Freigabe des Verkehrs der schweren Dampflokomotiven auf allen Hauptlinien wäre eine wirtschaftliche Betriebsführung durch die SBB möglich gewesen.

Die Brückenbauten in den Jahren 1914 bis 1918

Der plötzliche Kriegsausbruch im Jahre 1914 hatte bei den Schweizerischen Bundesbahnen eine sofortige Einstellung aller Bauarbeiten zur Folge.

Grund dafür war u. A., dass die kriegführenden Länder sich immer mehr gegen die Schweiz abschlossen und das für Bauzwecke erforderliche Eisen nur zu ausserordentlich hohen Preisen lieferten.

Gegen den Schluss der Kriegszeit musste die Tonne Baueisen mit rund Fr. 1000 bezahlt werden, gegenüber Fr. 170 für die Tonne vor dem Kriege. Der höchste für eine fertig montierte Eisenkonstruktion bezahlte Preis (Strassenbrücke bei Romont, 1918) betrug Fr. 1600 für die Tonne.

Hinzu kam noch eine grosse Kohlennot und die damit verbundene enorme Verteuerung der Kohle.

Die von den SBB verfügte Einschränkung des Zugsverkehrs belastete Handel und Industrie. Dies führte dazu, dass eine "Notelektrifikation" der Linien Bern – Thun mit Einphasen-Wechselstrom und Sitten – Brig mit Drehstrom beschlossen wurde.

Wichtiger war allerdings der Entscheid, die kurz vor dem Kriegsausbruch bereits beschlossene Elektrifikation der Gotthardlinie sofort in Angriff zu nehmen.

In brückenbautechnischer Hinsicht brachten die obgenannten Jahre ein eingehendes Studium der Kriegsbrücken. In der Folge wurden erhebliche Anschaffungen solcher Träger gemacht. Diese wurden für die Gotthard-Nordseite in Gurtnellen eingelagert. Für den Bau einiger Brücken zur Zufahrt zum NEAT-Zwischenangriff Amsteg wurden solche verschraubbare Brückenteile benutzt.

Um den zukünftigen elektrischen Betrieb möglichst wirtschaftlich zu gestalten, musste den Konstrukteuren der elektrischen Lokomotiven freie Hand gelassen werden. Trotzdem konnten die für die Beanspruchung der Brücken ausschlaggebenden Gewichte der neuen Lokomotiven nicht vollständig freigegeben werden, weil sonst der Ersatz der zahlreichen eisernen Brücken unumgänglich geworden wäre.

Für die zweckmässige Planung und den Bau der elektrischen Lokomotiven wurde eine Begrenzung des Laufmetergewichtes auf 7 Tonnen als möglich empfunden. Eine Erhöhung der Achsbelastung auf 20 Tonnen wurde aber als zwingend nötig erachtet, um die Vorteile der neuen Traktionsart ausnützen zu können.

Die SBB beschlossen daher im Jahre 1917, der erforderlichen erneuten Nachrechnung der eisernen Brücken diese Lasten als Norm zugrunde zu legen. Die Lasten waren so festgesetzt, dass sie der Entwicklung der elektrischen Lokomotiven einen Spielraum offen liessen. Auf den für die Elektrifizierung vorgesehenen Linien schränkte dies den Umfang der vorzunehmenden Verstärkungen und Umbauten auf ein erträgliches Mass ein, da diese «provisorische Belastungsnorm» nicht sehr weit über die Gewichtsverhältnisse hinaus ging, die einzelne schwere Dampflokomotiven bereits erreicht hatten.

Die Brückenbauten in den Jahren 1918 bis 1926

Im Jahre 1919 wurden die neuen BerechnungsNormen endgültig für einen Lastzug von 11 Tonnen auf den Laufmeter und Achsdrücke von 25 Tonnen festgelegt.

Diese neue Norm sollte auch für zukünftige Belastungen genügen.

Mit dem Beschluss der Elektrifikation der Linien der Schweizerischen Bundesbahnen wurde auch der Entschluss gefasst, sämtliche eisernen Brücken nachzurechnen und allenfalls zu verstärken.

Man war der Auffassung, dass die elektrischen Lokomotiven trotz eines ausgeglichenen Triebwerks keine wesentlich geringeren Stosswirkungen ausübten als die neueren, gut ausbalancierten Dampflokomotiven.

Zudem war man der Meinung, dass eine solche Nachrechnung angesichts der im Laufe der letzten 15 Jahre angewendeten verschiedenartigen Berechnungsgrundlagen nicht umgangen werden könne.

Diese Überlegungen bestätigten sich bei der Durchführung der Nachrechnungen der Brücken der Gotthardlinie. Dort waren besonders die Brücken der tessinischen Talbahnen aus dem Jahre 1874 wiederholt verstärkt worden und die Belastungsgrundlagen hatten zwischen 1882 und 1909 nicht weniger als sechsmal gewechselt.

Es stellte sich heraus, dass eine grössere Anzahl von eisernen Brücken auf dem Netz der SBB der Belastungsnorm nicht genügten.

Vielfach waren zwar nur kleinere Mängel im Spiele, wie fehlende Versteifungen, unzureichende Vernietungen und ungenügende Verbände und Anschlüsse; in der grösseren Anzahl der Fälle stellten sich aber die Brücken in allen Teilen als zu schwach heraus.

Die mit der ersten Periode der beschleunigten Elektrifikation verbundenen Ausgaben für die Verstärkung und den Umbau von Eisenbahnbrücken wurden von den SBB mit ungefähr 40 Millionen Franken veranschlagt.

Bei der Gotthardbahn wurden auf Grund der neuen Nachmessungen zwischen 1918 und 1921 12 Brücken nicht mehr verstärkt, sondern mit einem Kostenaufwand von rund 3 Millionen Franken durch neue ersetzt. (u.A. Strahllochbrücke, Ahornkehlebrücke, Steinkehlebrücke, Ribilehnebrücke, Göschenenreussbrücke, Tessinbrücke beim Dazio Grande, Pianotondo-Viadukt, Travibrücke, Untere Tessinbrücke bei Giornico) Diesmal fiel die Wahl auf den Bau von Stein- resp. Betonbrücken.

|

|

| Umbau der Strahllochbrücke | Umbau des Pianotondoviadukts |

Die eisernen Brücken wurden, nachdem sie entlastet und von allen nicht unbedingt nötigen Traggliedern befreit waren, gehoben und als Dienst- und Aufhängegerüst für die Lehrbogen benützt.

|

|

| Die Brücke über die Göschneralpreuss bei der Bahnhofseinfahrt Göschenen wurde als erste grosse Brücke ebenfalls ersetzt. | Die neuere der beiden Kastenbrücken wurde auf neue Widerlager verschoben und dient heute als Strassenzufahrt zum Bahnhof Göschenen.

Sie ist die einzige erhalten gebliebene Kastenbrücke der Gotthardbahn. |

|

|

|

Einbetonierte Doppel-T-Träger

Deutlich sind die früher aufgenieteten Verstärkungsbleche zu erkennen . Die beiden äusseren Träger sind verblieben, die beiden inneren wurden von der zweiten, abgebauten Brücke entnommen und zusätzlich eingefügt. |

Auf dieser Aufnahme ist zu erkennen, dass die nähere Brücke mit neuen Trägern gebaut wurde.

Die Träger der zweiten Brücke wurden zusätzlich zu den Trägern der alten Brücke in der Mitte eingebaut. |

Die restlichen Brücken der Gotthardbahn wurden einmal mehr verstärkt. Dabei wurden Überschreitungen der zulässigen Spannungen bis zu 30 % zugelassen. Einmal, um die Kosten der Brückenverstärkungen auf ein erträgliches Mass zu reduzieren und zum anderen hätte eine Brückenerneuerung am Gotthard die rechtzeitige Aufnahme des elektrischen Betriebes in Frage gestellt.

Die Kerstelenbachbrücke nach der Elektrifizierung

Im Anschluss an die Brücken der Gotthardlinie kamen diejenigen der eingeleisigen Cenerilinie Bellinzona – Lugano – Chiasso zum Umbau.

Die Brücken der Ceneri-Nordrampe von Giubiasco bis Rivera-Bironico wurden hierbei gleichzeitig zweigeleisig ausgebaut, um die Doppelspur bis zur Ausweichstation «Al Sasso» legen zu können.

|

|

| Bau des zweiten Piantorino-Viaduktes an der Ceneri-Linie | |

Der Ersatz der Eisenbrücken nach 1960

Im Rahmen der Erhöhung der Zugskapazitäten am Gotthard wurde auch ein Ersatz eines grossen Teils der Kastenbrücken vorgesehen.

Man wählte hierfür Bogenbrücken aus Beton, welche mit Granitsteinen verkleidet werden sollten.

Im Verlaufe der ersten Hälfte der 60er-Jahre wurden diese Umbauten vorgenommen.

|

|

| Die untere Meienreussbrücke wird ersetzt. | Dieselbe Brücke ist fertiggestellt. |

|

|

| Die obere Wattingerbrücke wird ersetzt. | Die neue Brücke ist fertiggestellt. |

Bei der Kerstelenbachbrücke war man sich über die Art der Ausführung nicht im Klaren.

Entwurf von 1946 für eine neue Kerstelenbachbrücke

|

|

| Ersatz der Kerstelenbachbrücke bei Amsteg | |

|

|

|

1968 wurde die Brücke über das Zgraggental (alte Schreibweise auch Graggental) ersetzt.

Schön ist auch hier auf beiden Aufnahmen die Naht der Pfeilerverbreiterung zu sehen. |

|

|

|

| Die Brücke über den Evibach bei Silenen ... | ... wurde 1976 durch eine Betonbrücke ersetzt. |

Die Intschireussbrücke verlangte mit ihren 77 Metern Länge ebenfalls nach einer besonderen Lösung. Denn hier kamen auch noch geologische Überlegungen zum Zuge, legte doch damals Hellwag bei der Planung der Strecke, die Brückenwiderlager auf die einzigen festen Gesteinsformationen in diesem Gebiet.

Die Planer und Erbauer der Nationalstrasse hatten grösste Mühe ihre Kunstbauten im schlechten Untergrund zu bauen.

Zudem liegt die Brücke in einer Kurve, was die Planung auch nicht einfacher machte.

|

|

| Die mit 77 m über Grund höchste Brücke der Gotthardbahn über das Intschitobel. | |

Die Rohrbachbrücke war als Einzige auf der Nordseite als Bogenbrücke konstruiert und genügte zu diesem Zeitpunkt noch vollauf den Anforderungen.

Im Winter 1980/81 wurde sie aber durch eine gewaltige Staublawine aus dem Rohrtal beschädigt.

|

|

| Die beschädigte Rohrbachbrücke 1981 | Die einzige Tunnelbrücke der Welt |

Im Jahr 2006 wurde die mittlere Meienreussbrücke einer umfassenden Renovation unterzogen.

Die alten Widerlager wurden mittels Betoninjektionen verstärkt und die Brücke selbst erhielt einen neuen Brückentrog.

Gleichzeitig wurden die seitlichen Laufstege verbreitert.

Renovation der mittleren Meienreussbrücke 2006