Der Bau des grossen Tunnels

Der Streik in Göschenen

Der Unmut der Arbeiter über die unzulänglichen Arbeits- und Lebensverhältnisse wuchs. Dieser entlud sich am 27. Juli 1875 in einem Streik.

Ob dieser spontan war oder organisiert, lässt sich nicht schlüssig rekonstruieren. Gewisse Anzeichen lassen die Annahme zu, dass am Anfang eine geplante Aktion stand, welche einen ungewollten und unkontrollierbaren Verlauf nahm.

Nach einem Abschuss am Nachmittag im Bereiche der seitlichen Erweiterung schickte der als Schinder und Schreier bekannte Postenchef Betassa seine Schutterer ans Aufladen des weggesprengten Materials.

Da sich nach Ansicht der Arbeiter die Dynamitgase noch zuwenig verzogen hatten, weigerten sie sich, an die Arbeit zu gehen. – Die Arbeiter gaben später an, es sei wieder einmal zu wenig Druckluft vorhanden gewesen. Deshalb sei auf das Ausblasen der Dynamitgase verzichtet worden.

Hier ergibt sich die angesprochene Diskrepanz, denn in einem im Herbst 1875 im Bundesblatt veröffentlichten Artikel belegt der Oberingenieur der Gotthardbahn-Gesellschaft Hellwag, dass die Druckluftprotokolle der Kompressorenstation an diesem Tag in Göschenen mit 4 1/2 Atü überdurchschnittlich viel Druckluft (Durchschnitt im Juli 3 1/8 Atü.)

Nach einer heftigen Diskussion mit Postenchef Betassa legten die Schutterer ihre Arbeit nieder und begaben sich in Richtung Tunnelausgang.Einige Unterlagen beschreiben, dass jemand geschrieen hätte: „Gare la mina – Via tutti!“ (Dynamit-Explosion – rennt weg!) worauf die Arbeiter zu rennen begonnen hätten.

Auf dem Weg nach draussen schlossen sich von den hinteren Baustellen weitere Arbeiter an. Vor dem Portal angekommen wurde heftig diskutiert.

Die Baustelle 1876. Im Vordergrund der Verbindungsweg zwischen Baustelle und Dorf mit dem Steg über die Reuss.

Beim Bachbett Unterkünfte und Bürogebäude Favres, im Hintergrund die Werkstätten und Kompressorengebäude.

Dann begab sich eine Delegation von 10 Mann unter Leitung von Luigi Dissune ins Büro von Oberingenieur von Stockalper.

Dort verlangte die Abordnung eine Lohnerhöhung von einem Franken und die Verbesserung verschiedener weiterer Klagepunkte.

Stockalper erkannte den Ernst der Situation scheinbar zu wenig, reagierte unwirsch und bot den Arbeitern zwei Alternativen an: weiterarbeiten oder kündigen und den anstehenden Lohn auszahlen lassen. Es warteten genug Interessierte, welche ihre Arbeit gerne übernehmen würden.

Mit diesem Bescheid begab sich die Delegation zurück zu den wartenden Kameraden. Nach erregter Diskussion - inzwischen war es acht Uhr Abends geworden - beschlossen die Arbeiter, in den Streik zu treten. Die noch im Tunnel verbliebenen Arbeiter wurden aufgefordert die Arbeit niederzulegen. Der Zugang zum Tunnel wurde gesperrt und der nächsten Schicht, die um 22 Uhr hätte beginnen sollen, der Zugang in den Tunnel verweigert.

Von Stockalper begab sich nun zu Gemeindepräsident Carlo Arnold und verlangte von diesem polizeiliche Hilfe.

Da die Polizeimacht in Göschenen aus einem einzigen Polizisten bestand, sandte Stockalper noch in der Nacht ein Telegramm an Oberingenieur Eduardo Bossi im Zentralbüro der Tunnelbau-Gesellschaft in Altdorf mit der Mitteilung, dass die Mineure Probleme bereiteten, die Arbeit verweigerten und dass man sofort 50 bewaffnete Männer und 30'000 Franken nach Göschenen schicken möge.

In Göschenen verlief die Nacht scheinbar sehr stürmisch. Gemäss Berichten von Augenzeugen zogen mehrere „Banden“ unter ohrenbetäubendem Geschrei und mit Kesseln und Handorgeln die ganze Nacht durch das Dorf.

In Altdorf begab sich am frühen Morgen Oberingenieur Bossi als Vertreter der Tunnelbau-Gesellschaft ins Rathaus, um dieselbe Forderung an die Regierung zu stellen.

Erst als Bossi sich zur Übernahme der entstehenden Kosten bereit erklärte, beschloss die Regierung unter Landammann Lusser um 8 Uhr sämtliche verfügbaren Landjäger und eine bewaffnete Hilfsmannschaft nach Göschenen zu entsenden.

Eine Kostengutsprache durch die Unternehmung Favre wurde durch die Urner Regierung negiert.

Tatsache ist, dass die Tunnelbau-Gesellschaft mit Datum vom 3. Juni 1876 eine Rechung über einen Betrag von 2570,15 Franken erhielt für „Entsendung bewaffneter Mannschaft“.

Favre verweigerte die Bezahlung und es kam am 21. Januar 1878 zu einem Betreibungsverfahren gegen die Tunnelbaugesellschaft, das am 4. März 1878 in einem Vergleich endete: Die Gesellschaft bezahlte der Regierung 353,40 Franken.

Per Telegramm forderte nun die Regierung den Gemeindepräsidenten von Wassen auf, Leute für eine Hilfsmannschaft zu rekrutieren.

Polizeiwachtmeister Trösch (Tresch?) machte sich nun mit einem Korporal und fünf Landjägern auf den Weg nach Göschenen. Von Altdorf nahm er weitere sieben Leute Hilfsmannschaft mit (6 Altdorfer und 1 Attinghauser).

Laut Tröschs späterer Aussage rekrutierte er in Amsteg zwei weitere Leute, deren Namen in den Akten allerdings nicht aufscheinen.

Diese Mannschaft verstärkte er in Wassen mit Hilfe von Gemeindepräsident Görig (Gerig) durch die bereitgestellte Gruppe von acht ausländischen Bauarbeitern.

Trösch verteilte nun die Munition (je 10 Patronen) und setzte mit seiner Truppe den Weg nach Göschenen fort.

Italiani!

Se volete esser rispettati, rispettate pure la volontà d’altrui.

Lasciate liberamente passare ognuno la sua strada, al suo lavoro, altrimenti vi trovate in grave urto colle leggi della libertà! Sciogliete le riuni.

La guardia civile serà messa in piedi per il passagio libero. Rispettate la.

Il presidente della Commune di Göschenen.

Carlo Arnold Göschenen, gli 28 Luglio alle 1 ½ pommeridiane.

Italiener!

Wenn ihr respektiert werden wollt, respektiert ebenso den Willen der anderen.

Lasst alle frei ihres Weges gehen, an ihre Arbeit, sonst geratet ihr in Konflikt mit den Gesetzen der Freiheit! Löst die Versammlungen auf.

Die Polizei ist in Marsch gesetzt um freien Durchgang zu gewährleisten. Beachtet dies.

Der Präsident der Gemeinde Göschenen. Karl Arnold

Göschenen den 28 Juli um 1 ½ Uhr nachmittags.

Um 16 Uhr versammelten sich die Arbeiter auf der Dorfstrasse beim Sektionshaus und am Abhang zwischen der Post und dem „De la Gare“.

Gegen halb fünf Uhr traf Wachtmeister Trösch mit seiner Polizeitruppe am Dorfrand von Göschenen ein. Laut seiner Schilderung mussten sie sich bereits hier mit dem aufgepflanzten Bajonett den Weg durch eine Schar aufgebrachter Arbeiter bahnen.

Nun hielt Gemeindepräsident Carlo Arnold vom Balkon des Postgebäudes aus (er war auch Posthalter) eine kurze Rede in italienischer Sprache an die Arbeiter und forderte sie auf ihre Pflicht zu tun und an die Arbeit zurückzukehren. Vergeblich. Pfiffe und Buhrufe waren die Antwort.

Das fragliche Strassenstück in Göschenen um die Jahrhundertwende in Richtung Post gesehen, links der Hang von dem die Steinwürfe erfolgten.

Als Trösch, der sich beim Gemeindepräsidenten nach dem Verbleib der Bürgerwehr erkundigt hatte, zurückkehrte und seine Leute von den Arbeitern umringt sah, wollte er die Gruppe etwas die Strasse hoch führen, um sie so aus der Menschenmenge heraus zu bringen.

Die Arbeiter am Abhang oben interpretierten dies als Abzug und begannen die Truppe auszupfeifen und mit Steinen zu bewerfen.

Zu diesem Zeitpunkt nahte von der Brücke her auch die Bürgerwehr. Als sie beim Hotel Göschenen vorbeikam, begannen die Italiener Steine auf sie zu werfen.

Aus der Bürgerwehr fiel ein Schuss, dem weitere folgten. Daraufhin eröffneten auch einige der völlig überforderten „Gendarmen“ aus Tröschs Truppe das Feuer.

Szenenfoto aus dem Film "Gottardo"

Obwohl die meisten Schüsse wohl über die Köpfe der Arbeiter hinweg abgefeuert wurden, sanken drei Italiener tot zusammen, einige waren verletzt, ein vierter starb am nächsten Tag.

Ihr Leben verloren Constatino Doselli, Giovanni Gotta, Giovanni Merlo und Salvatore Villa.

Nun flohen die Arbeiter und brachten sich in Schutz. Der Streik endete, so schnell, wie er begonnen hatte.

Am 29. Juli setzte der Bundesrat eine Infanterie-Einheit der Schweizer Armee nach Göschenen in Marsch. Sie sollte dort für Ruhe und Ordnung sorgen.

Bereits am 2. August wurde diese wieder abgezogen, da kein Einsatz nötig war.

Die Arbeiter waren längst wieder an ihrer Arbeit.

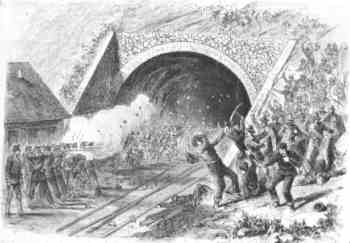

Überspitzte und falsche Darstellung des Vorkommnisses in Göschenen: Soldaten schiessen vor dem Tunnelportal (nota bene von Airolo) auf die Streikenden.

Die Sozialisten in der Schweiz und im angrenzenden Ausland reagierten empört.

Sozialistische Zeitungen überschlugen sich mit zum Teil abstrusen Schilderungen der Vorkommnisse. Die Italienische Regierung verlangte über ihren Gesandten in Bern, Melegari, vom Bundesrat sofortige Aufklärung.

Der verantwortliche Bundesrat Borel, selber absolut nicht im Bild, verlangt am 30. Juli in einem Telegramm an den Urner Landammann Lusser einen Bericht bezüglich „Hergang“, „Anzahl der Tumultanten“, „Anzahl verletzte Einwohner“ sowie „Anzahl verletzte der Mannschaft“. Das Schicksal der Arbeiter interessierte ihn scheinbar nicht.

Am 10. August schliesslich forderte Bundespräsident Scherer von Landammann Lusser einen detaillierten Bericht.

Lusser antwortete bereits am 12. August. In seinem Schreiben rechtfertigte er den Gebrauch der Feuerwaffen gegen die Steinewerfer, hielt aber fest, dass kein Schiessbefehl von Wachtmeister Trösch erteilt worden sei. Da über die Köpfe der Italiener geschossen worden sei, hätten diese angenommen, man schiesse mit Platzpatronen und seien dadurch noch mehr zum Steinewerfen ermutigt worden. Die so Angegriffenen hätten sich lediglich verteidigt.

Zwei Tage später, am 14. August informierte Lusser in einem Schreiben den Gesamtbundesrat. Er stellte darin klar, dass sich die Untersuchung des Verhöramtes gegen die italienischen Bauarbeiter richte. Als Haupttäter sah er die Erschossenen, weitere Täter hätten sich nach Italien abgesetzt.

Die Ausführungen Lussers genügten dem Bundesrat nicht. Mit Schreiben vom 17. August stellte des politische Departement gezielt Fragen. Eine dieser Fragen lautete, ob durch geschickteres Verhalten das Blutvergiessen nicht hätte vermieden werden können.

Der hintere Teil des Dorfes Göschenen

In seiner Antwort vom 20. August an das Politische Departement führt Lusser an, die Streikenden hätten auf die kleine Polizeimannschaft, ohne von dieser provoziert worden zu sein, nicht nur Steine geworfen sondern auch mit Revolvern geschossen. Diese hätte zurück geschossen, nicht nur um in Notwehr das eigene Leben zu schützen, sondern auch um „die gefährlichen Folgen für Personen und Eigenthum der ganzen Ortschaft Göschenen“ zu verhindern. Weiter führt Lusser aus, die Polizisten sowie die Hilfsmannschaft sei „militärisch uniformiert und ausgerüstet“ gewesen.

Die Uniformierung bestand in Tat und Wahrheit aus einer Militärmütze, die Bewaffnung aus Gewehr und Bajonett.

Lusser notiert weiter, dass man aufgehört hätte mit Schiessen, als die Arbeiter flohen. Er hält auch fest, dass die nach Göschenen beorderte Mannschaft den klaren Auftrag gehabt hätte, „die gestörte Ruhe und Ordnung wenn möglich herzustellen und die bedrohte Sicherheit von Personen und Eigenthum (der Göschener) gegen fernere Ausschreitungen der exaltierten Arbeiter aufrecht zu erhalten.“

Für eine allfällige Bestrafung der Mannschaft sieht er keinen Anlass, da diese die „erhaltenen allgemeinen Instruktionen“ nicht übertreten habe.

Diese Antwort genügte scheinbar dem Bundesrat, denn weitere Nachfragen erfolgten nicht. Auch nicht dahingehend, weshalb jetzt plötzlich von Revolverschüssen die Rede sei, nachdem Lusser bisher nur von Steinwürfen schrieb.

Dem Bundesrat dürfte die „härtere“ Version für seine Antwort an Melegari und damit Italien durchaus entgegen gekommen sein, denn Gewehrschüsse gegen Steinwerfer lassen sich schwerer begründen als gegen Revolverschützen.

Dass in den vom Bundesrat angeforderten Rapporten durch die Urnerische Regierung Tatsachen über die Ereignisse in Göschenen kaschiert und verdreht, sowie Vorgänge zum Ablauf des Vorfalles auf dem Dorfplatz dazu erfunden wurden zeigt, wie überfordert die Urner-Regierung in der ganzen Angelegenheit war.

Bild des Dorfes Göschenen

Am 23. September 1875 begab sich Hold nach Göschenen, um bereits am 16. Oktober seinen schriftlichen Bericht an den Bundesrat abzuliefern.

In diesem offiziellen Bericht hält Hold fest, dass ...

- der Streik keine Berechtigung gehabt habe und nur auf einem Vorwand beruht hätte.

- die Notwehrsituation der Urner Ordnungstruppen bestanden hätte und auch deren Vorgehen gut zu heissen sei.

- Meldungen über die Bezahlung des Polizeieinsatzes durch die Unternehmung Favre ins Reich der Presse-Spekulationen zu verweisen sei.

Damit sind aber die „guten“ Seiten des Berichts vorbei. Denn im Weiteren geht Hold auf die fürchterlichen Zustände in Göschenen ein.

Er schildert, dass die italienischen Gastarbeiter in Göschenen und Airolo mehrheitlich in völlig überfüllten und elenden Behausungen wohnen und beschreibt die Umstände, unter welchen die Arbeiter hier ihr Leben fristen.

Die Vermietung des Wohnraums, besser der Schlafplätze, ist nach seinen Angaben der Spekulation ausgesetzt. Betten und Verschläge werden an bis zu drei Arbeiter (3 Arbeitsschichten) gleichzeitig vermietet.

Die Räume sind schlecht oder gar nicht gelüftet, die hygienischen Zustände katastrophal.

Einzig in den durch die Bauunternehmung Favre bereitgestellten und vorwiegend an Familien vermieteten Unterkünften kann Hold solche Vorkommnisse nicht beobachten. Scheinbar haben in diesen die Frauen für eine bessere Sauberkeit und Hygiene gesorgt.

|

Göschenen war beim Beginn des Tunnelbaues 1872 ein zur Gemeinde Wassen gehörendes Dorf von rund 300 Einwohnern. Mit dem Tunnelbau wuchs diese Zahl ständig an (1875 über 1600).

Am 2. Mai 1875 wurde deshalb Göschenen von Wassen losgelöst. Dies geschah nicht zuletzt deshalb, weil alle Verstorbenen (Arbeiter) nach Wassen transportiert und dort beerdigt werden mussten. Die junge Gemeindebehörde war verständlicherweise völlig überfordert. Eine entsprechende Hilfe durch die Regierung unterblieb. So wurde der Gemeinderat auch in Bezug auf die polizeiliche Präsenz von der Urner Regierung schmählich im Stich gelassen (1 Polizist). |

Schuld an diesen unhaltbaren Zuständen sind laut Kommissar Hold einerseits die völlig überforderten Gemeindebehörden, vor allem aber die Tunnelbaugesellschaft, die massenhaft Arbeiter auf die Bauplätze hole, aber für deren Unterbringung nicht sorge.

Hold schliesst seinen Bericht mit Verbesserungsvorschlägen:So schlägt er die Einrichtung eines ständigen Kommissariats vor, welches auch die Polizeigewalt auszuüben hätte.

Weiter fordert er, dass „die Bequartierung der Arbeiter der Privatspekulation entzogen“ , und dass diese „der polizeilichen und sanitarischen Kontrolle unterstellt“ werde.

Bezug nehmend auf den Ursprung des Streiks fordert Hold, dass „ohne Verzug genügend Zufuhr guter Luft in den Tunnel bewerkstelligt werde“ .

Dieser Bericht von Kommissar Hold wurde am 17. November 1875 im Schweizerischen Bundesblatt durch den Bundesrat veröffentlicht.

Nicht veröffentlicht hat der Bundesrat einen zweiten „geheimen“ Bericht, welcher Hold mit Datum vom 27. 10. 1875 an den Bundesrat lieferte.In diesem redet Hold Klartext:

Er verurteilt das Vorgehen der Urner Regierung als nicht rechtsmässig. Es könne nicht angehen, dass eine Regierung sich von privater Seite einen polizeilichen Einsatz vergüten lasse.

Die Schilderung der Zustände in Göschenen fällt in diesem Bericht weit schwerwiegender aus. Nach Hold waren die Arbeiter in Göschenen praktisch rechtlos. Selbst bei Mord schritten weder Gemeinde noch Tunnelbaugesellschaft ein.

Hold ortet als Grund hierfür die entsprechenden Gesetze „Solchen Verhältnissen sind die tessinische und vorab die urnerische Gesetzgebung absolut nicht gewachsen. Schon der Umstand, dass die civilrechtlichen Präliminarjustiz wie auch die niedere Polizei in Händen unbezahlter und ungeübter Gemeindebeamten liegt, bringt es mit sich, dass bei so plötzlich veränderten Verhältnissen dieselben bei Weitem nicht ausreichen.“ Als Folge davon würden die Arbeiter zur Selbsthilfe greifen, was nicht selten in Mord und Totschlag ende. Einzig wenn ein Einheimischer involviert sei, dann sei die Intervention des Landjägers (Dorfpolizist) erhältlich.

Auch in diesem Bericht fordert Hold die Einsetzung eines Kommissars, der die polizeiliche und richterliche Gewalt in Göschenen und Airolo übernehmen müsse, da die kantonalen Gesetzgebungen die für diese ausserordentliche Situation nötigen Grundlagen nicht böten.

Der Bundesrat reagierte und verlangte Mitte Oktober von der Urner Regierung eine Reorganisation der Gemeindeverwaltung in Göschenen und die Bestellung eines Spezialkommissärs.Diese gab in ihrer Antwort Unzulänglichkeiten in Göschenen zu, ortete die Schuld hierfür aber bei den Umständen ganz allgemein, bei den Arbeitern und der Tunnelbau-Gesellschaft im Besonderen und negierte die Notwendigkeit eines Spezialkommissärs.

Anfang November entschied der Bundesrat und erklärte, dass die Urner- und Tessinerregierung in der Pflicht stünden, die sozialen und rechtlichen Zustände in Göschenen und Airolo zu kontrollieren und zu verbessern. Er drohte auch damit, dies allenfalls auf Kosten der Kantonsregierungen selber zu übernehmen.

An die Direktion der Gotthardbahngesellschaft ging die Aufforderung dafür Sorge zu tragen, dass

„Wohnung und Unterhalt sämmtlicher Arbeiter bei den Gotthardbahnbauten den Anforderungen der öffentlichen Gesundheitspflege entsprechen.“

Das Eisenbahndepartement wurde angewiesen,

„darüber zu wachen, dass für die Lufterneuerung im Grossen Tunnel ohne Verzug die nöthigen Verbesserungen ausgeführt werden.“

Die Direktion der Gotthardbahn gab die an sie gestellten Forderungen umgehend an die Baugesellschaft Favre weiter. Favre erklärte sich als nicht zuständig, da die Zustände in Göschenen letztlich ein polizeiliches Problem seien. Was den Wohnraum angehe, habe er seine vertraglichen Verpflichtungen mit dem Bau von Wohnhäusern erfüllt.

Das Tunnelportal in Airolo mit dem Gebäude der Tunnelbelüftung

In der Folge wurden über den Tunnelportalen Gebäude errichtet, in denen Glockenaspiratoren für die Tunnelbelüftung eingebaut wurden.

Die Verlegung von entsprechenden Absaugleitungen in die Tunnels wurde allerdings nie bewerkstelligt.

Somit kamen diese Einrichtungen bis zur Vollendung des Tunnels gar nie zum Einsatz.

An den im Bericht Hold angeführten unhaltbaren Zuständen in Göschenen und Airolo änderte sich also weiterhin nichts. Auch bei den Arbeitsverhältnissen auf den Baustellen und im Tunnel ergaben sich keine Änderungen.

Als der Bundesrat durch die Regierung Italiens 1876 erneut auf die misslichen Verhältnisse angesprochen wurde, ernannte er wiederum eine Delegation zur Klärung der Situation. Der Bericht des St. Galler-Arztes Dr. Sonderegger und des Langenthaler Bauunternehmers Hector Egger von ihrer Kontrolle im März 1876 deckt sich mit den Auflistungen Holds, ja verstärkt diese sogar noch. Sonderegger schildert die Wohnverhältnisse so:

„Die Gänge sind schmutzig wie nasse Feldwege, vor den Thüren liegt Kehrricht, an manchen Fensterbrüstungen kleben Excremente, ebenso auf den Böden, welche häufig auch als Abtritt dienen. Diese selber sind über alle Beschreibungen schmutzig und in den meisten Häusern auch mit gutem Schuhwerk nicht zu betreten. In einem von 240 Personen bewohnten Hause wurde im Gang des 3ten Stockes eben ein grosser Misthaufen mit der Schaufel theilweise abgetragen. Ein anderes Haus mit über 200 Arbeitern hat überhaupt keinen Abtritt.

…es liegen die Excremente auch rund um die Häuser und unter vielen Fenstern.

… Von den Gängen führt Thüre an Thüre in kleine Zimmer, jedes eine eigene Wohnung mit 2 – 4 Betten und einem eisernen Kochofen, Koffern und Kisten, Kübeln voll Speisen oder Kehrricht, mit Gestellen voll von Töpfen und Flaschen und Schnüren voll Wäsche. Der Boden ist nicht bloss schwarz vom unausweichlichen Eisen und Oehle der Arbeiterstiefel, sondern auch von zahllosem Schmutz, die Wände mit Kleidern und schimmelnden Würsten behangen, die Fenster blind, verschmiert und sorgfältig verschlossen. Fast überall sind Vorfenster angebracht, aber viele schwer, viele gar nicht zu öffnen und die allermeisten niemals geöffnet.

Die sogenannten Betten bestehen aus einem Bretterverschlag, selten wirklicher Bettgestelle, aus einem Sacke voll schlechtem Maisstroh, einem Leintuch oder auch keinem, 1 – 2 Wolldecken, häufig auch einem Kopfkissen, alles schmierig und schwarz.

… Wenn man diese Zimmer öffnet, stürzt zuweilen dichter Qualm und Dampf vom Kochofen, regelmässig aber eine Fluth von Gerüchen dem Besucher entgegen … dass wir diese nur mit der Luft schlechter Hühnerställe oder aufgerührter Jauchekasten vergleichen können.

… Gewöhnlich steht auf jedem Gange ein grosser Wasserkübel, welcher für viele Dutzende Menschen oder Familien dient und dessen Waschwasser nicht klarer aussieht als Spühljauche.

… Es trifft … auf den einzelnen Menschen 2,5 bis allerhöchstens 4 Cubikmeter Luft in diesen Behausungen.“

Bezüglich der Arbeiterwohnungen der Unternehmung finden die beiden Inspektoren lobende Worte.

Faversche Gebäude auf dem rechten Reussufer

Es umfasst im Parterre ein Untersuchungszimmer und eine Apotheke. Hinter dem abschliessbaren Korridor befinden sich vier Krankenzimmer, ein Badezimmer und eine Küche.

Im Obergeschoss finden sich nochmals vier Krankenzimmer, die etwa je acht Betten fassen.

Dr. Sonderegger findet Einrichtung und Mobiliar in Ordnung. Aber, „Weniger entsprechend ist die Ordnung im Hause. Ein Krankenzimmer dient als Holzbehälter, ein anderes als Vorrathsraum, und in einigen fehlen sogar die Oefen. Die Betten sind grossentheils nicht aufgeschlagen, und wenn einmal mehrere Verwundete zugleich ankämen, müssten sie warten, bis die Anstalt zu ihrer Aufnahme wirklich bereit wäre. Das Badekabinet scheint noch gar nie gebraucht zu sein und ist auch nicht dienstfähig, und in der Küche herrsche ein unfreundliches Durcheinander. Ein beliebiger Junge besorgt sie, und Krankenwärter ist ein Arbeiter. Man fühlt in unangenehmster Weisen den Mangel einer Frauenhand.“ Die beiden Inspektoren erstellen zum Schluss eine ganze Liste von Forderungen, welche ihrer Ansicht nach die Lebensumstände der Arbeiter verbessern und den Ausbruch von Epidemien verhindern könnten.

Aber auch nach der Abgabe dieses Berichts blieb im Grunde genommen alles beim Alten.

Als einzige positive Aspekte sind anzuführen die Erstellung von sechs neuen öffentlichen Brunnen im Dorf Göschenen (bisher einer), und der Erlass einer neuen, fortschrittlichen Polizei-Verordnung für Göschenen (17. 8. 1876) durch die Urner Regierung.

Damit hatte Göschenen einen Handhabe, welche die gröbsten Missstände hätte verhindern und das Los der Arbeiter verbessern sollen.

Allerdings wurde diese Möglichkeit in der Folge kaum angewendet, da sowohl Tunnelbau- wie die Gotthardbahngesellschaft weiterhin nicht mit der Gemeinde zusammenarbeiteten und die Gemeindebehörden weiterhin nicht in der Lage waren die Verordnung polizeilich umzusetzen.

Der Kanton Uri aber weigerte sich weiterhin, für Göschenen einen Spezialkommissär zu bestellen, der die neue Verordnung auch hätte durchsetzen können. Trotz entsprechender Drohungen von Seiten des Bundesrates kam es nie zu einer Einsetzung eines Spezialkommissärs durch die Landesregierung.

Bundesrat Heer sprach im Jahr 1878 von einer „vollendeten Passivität der urnerischen Behörden“.